2003~2010

はだしの足音

青

黄色

白のシマシマ

必要以上に名前を主張した

水泳パンツ

バスタオルに水中眼鏡

フーセンガム

前カゴに放り込んだら

市営プールへ

あの公園で坂本君も

待っている

彼もガムを噛んでいるはず

思い切りペダルを漕ぐ

水から上がった後の

バスタオルは暖かくて気持ちいい

塩素の匂いがたっぷり

染み付いている

更衣室は緑瑠璃色

何百と並んだコインロッカー

誰かが取り忘れた100円玉は

アイスキャンディーに代わる

少しぎしつく髪の毛を

なびかせたら

ゆっくりとペダルを漕ぐ

夏の昼下がり

ヒカリノオカ

今はもう出来ない。

目を見開き車間をすり抜け弾丸のように突っ走ると、

周りの景色は縮み

前方に集まる。

夜はなおさらに光と音のみが現れては消えてゆく。

待ち合わせに遅刻しそうだ。

急いで国道を駆け抜けて

記憶もあやふやな歩道橋下を右へ

丘と田畑を抜ければ何とか間に合いそうだ。

アクセルを開く。

・・・・・

スタンドを倒し眺めていた。

眼球の左で通り過ぎるはずの帯が今はしっかりと目の前にある。

一つひとつの明かりに気配を感じて心地好い。

一体今まで何幾万の灯を駆け抜けて来たろうか。

ひたすら前を見て走ってきた。

だいぶ目も悪くなった。

・・・・・

エンジンに火を入れ

待ち合わせ場所に向かう私は、

遅刻をした。

箱の中の人

箱の中の人

目だけ開いてる

僕は回ってる

だけど止まってる

僕は無口になる

それも僕だから

なんてつまらない

なんて落ち着かない

君は細かくもなく

一つにも見えない…

『箱の中の人』

(滝本晃司)より

生活の柄

歩き疲れては

夜空と陸との

隙間に潜り込んで

草に埋もれて寝たのです

ところかまわず

寝たのです

・・・・・・

活気ある町

明るい町

涼しい

暖かい

部屋

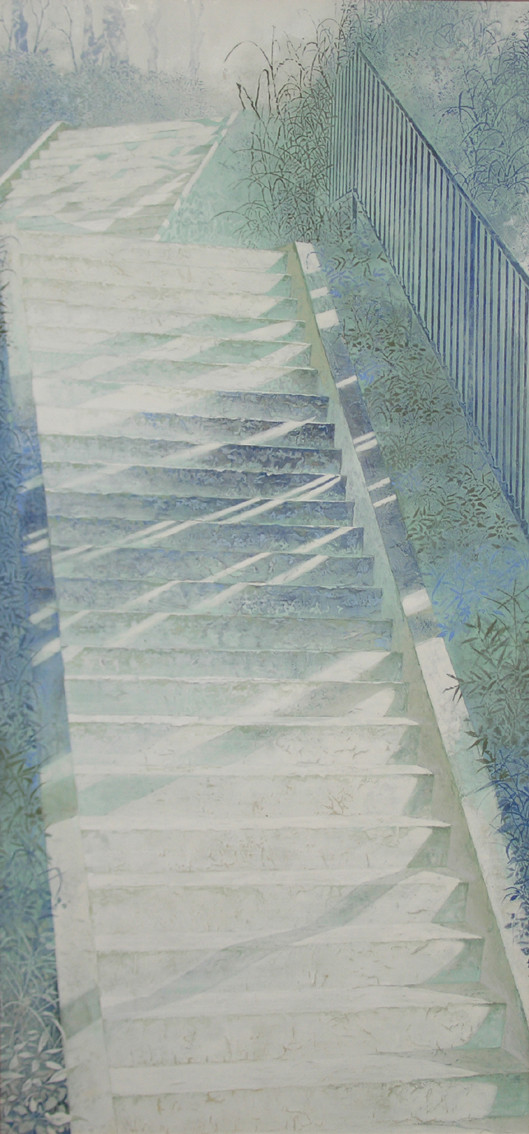

坂を下る若者

坂を登る母子

テレビを見る

洗濯をする

会話をする

歌をうたう

文章を書く

絵を描く

2011年夏。

節電からいろいろな場所で暗がりが生まれたが、

これまでにも増して

『普通』

『安心』

を見つめ直す事が容易くなった気がした。

幸せの形が皆

なにか似たり寄ったりなのが現代だとするなら、

その様式が似たようなものになるのも頷ける。

全ての家々に明かりが点もる町

ぞろぞろと坂道を下る若者たち

坂を上る母と子

私の想う幸せな風景は

これじゃないなと思う。

服の柄は皆違うのだ。

生活に柄があるならば

こんなに似ているはずはない。

世の中の柄は

私の服よりセンスが悪い。

歌いましょう。

生活の柄

其其の雨音

厚い雲に覆われた向こう側には

きっと星空が輝いている。

飽きずによく降り続ける雨。

世の中全てが湿っぽい。

交差点は青と赤を繰り返して

しましまの橋を渡らせる。

とおりゃんせのメロディーと、

雨が織り交ぜるハーモニー。

すぐにまた雨音に戻る。

其々の頭の中はばらばらに過去も未来も行き来する。

今日の体育最悪だった

タクシーこないなぁ

パチンコでもやっていこうか

夕食は何にしようかしら

現れてはすぐ消える無数の轍。

ばらばらに。

待つ

木々は待つ

春を

漣は待つ

凪を

土は待つ

雨を

草は待つ

日差しを

田は待つ

稔りを

私は待つ

寝息

真冬

草木は土の中で眠る

その息吹は大地を這い海を渡り

やがて春の空気とすれ違う

枝は夏の間

空をめがけその腕をどこまでも広げた

やがて葉は土へ還り

残されたその腕は眠っている

枯れていない

ただ待っている

地球の反対側の風が届くまで

スヤスヤと眠り続けている

わずかな若葉が

今にも枝の節目から顔をのぞかせようとしている

そろそろあの寝息は

地球の反対側に届いただろうか

まほろば

東京近郊を転々としている

埼玉に住みはじめた頃

海も山もない土地をあてなく走っても

ただ平らな大地が果てしなく続いた

私に何も入らないその風景は退屈そのもので

見たものが頭の後ろから

すぐに遠ざかっていった

やがて

自分の理想的な場所とは一体どんなところか考えたが

全く見当がつかないまま

再び引越しの準備に入っていった

思い出してみれば

どこにいても

飽きる度に去る事を

繰り返している

どっしりと腰を据え

変わってゆく事を受け入れ

生き続けたものたちは

風景になる

私が

まほろばに出会う頃には

私自身に

懲り懲りしていることだろう

綺麗な青空に

大きな入道雲が一つ

聳えている

外し忘れたカーテンが

丸く風を抱え

すぐに放した

さようなら埼玉

こんにちは神奈川

うつしおみ

埼玉からここへ移り住んだ

駅前の大銀杏がこの町のシンボルだとすぐに気がついた

ここに住むことにした理由の一つに

この風景があった

住人は少ないが

この木の前を通り

皆

この町を出る

ある日

人々のうつしおみを見つめてきた

この大きな木が切り倒された

一段と広くなった青空

これも空蝉と

私は都心へ向かう

イキモノヂルシ

続々と 少年少女が集まって来る

縦笛が飛び出した ランドセル

ジャングルジムの脇が 彼らの 待ち合わせ場所なのか

若葉が芽吹く

春先の学校は 早くに終わった気がする

新しい友達ができると

それまで以上に 放課後が 楽しくなったものだ

枝がのびる

大きくなれ

大きくなってまた

アツマレ

大きくなっても

ノボレ

何があっても

大きくなあれ

咲いて

枯れて

散って

待ち

また咲いた

僕タチ

イキモノ

子実体

小学生の頃

昼寝している隙に家猫が窓の隙間をくぐり抜けた

目が覚めた夕方

何者かに蹴り殺された彼の死体が

隣の家の軒下から見つかった

学校からの帰り道は

決まって裏の森でキノコを採って帰る子供だったが

その森に母と弟は

泣きながらその屍を埋めに行った

父は私を猫殺しと罵り

それから私は父も猫も嫌いになった

25年たったある日

二匹の猫を飼おうと思った

森で見つけたキノコのせいなのだろうか

ただ木漏れ日を探しに森を訪れただけだった

今

私の脇に猫が二匹居る

私は

追いかけているのだろうか

追いかけられているのだろうか

暑くて寝苦しい

キラワレモノノ図

キラワレモノが

雨上がりの夜に 集まった

ほらよくみてごらん

キラワレモノタチを

教えてごらん

キライなわけを

何となくなんて

見ないで

それとなくなんて

話さないで

ヤツラは 許してくれないよ

美しい夜に

キラワレモノタチが

話し合って 決めたらしい

キミタチヲ

キラウコト

あゐゐる

重ね方で

青が

黒や深緑に 変わる絵の具がある

昔から使われてきたその染料は溶いた 指も筆も紙も

青くしてしまう

日本藍

船

水

家

全て

深い色に

包まれていた

それだけの理由が

材料を選ばせた

幾度の冷や汗

次を生む

苦し楽し

あゐゐろ

あゐゐる

ラムネの秘密

シュワシュワとこぼれ出す

慌てて口元に運べばコカラコカラとビー玉が遊ぶ

小学校脇に在った和光堂という駄菓子屋が

僕らの少ない小遣いの使い道だった

今まで沢山の事があった

泡の数ほど

花の数ほど

沢山の事があった

そんなことを想わせた風景の向こうには

まだまだ沢山の事が待っているのだろうか

丁寧に踏み潰しながら

向かう

冬の蝉

夢の間

冬の光

確かに

鳴いていた

寒い朝

キオク

懐かしく

通り過ぎる

形を変えて

色も変えて

通り過ぎる

思い出のような

轍のような

忘れても

覚えている

キオク

ヨモヤマノヨル

幾多の分かれ道を下り

突き当たりを登った。

日が暮れて街に明かりが灯る頃、

もう来た道を辿れないほどの

交差点を曲がって、

この高台へたどり着いた。

さっきまでバイクで走り続けた

道々を見下ろすと、

どこまでも続く沢山の明かりと家々

道や人が広がった。

四方見ていて飽きなかった。

一つ一つの明かりの中で、

さまざまな話題を

交わしているのかもしれない。

街灯の下でばったりと出くわした

二人が立ち話をしていたり、

道一本違えたところで

友人が困っていたりするだろう。

その脇で顔の知らない人同士が

すれ違っていたりする。

そんな図らずも並び交わり

向かい合い連なり続ける様が、

世間というものなのかもしれない。

四方山とは上手く言ったものだ。

さてと

帰る支度をしたその時、

私は迷子だった。

雨音色

二十歳になるまでシャワーがなかった。

昔ながらのタイル張りの床

コンポーズグリーンのコンクリ壁が

浴室の記憶

成人した男がやるような事ではないのだが、

浴槽に浸かり、

水面に向かってシャワーを落とす。

そのシャリシャリとした音が大好きで

湯気の中で癒された。

よく雨が降る年だった。

雨傘に当たる雨粒の音や光は大好きだ。

ポチパチと弾ける雨粒の音。

多分

金色だと思った。

空蝉

古新聞からおむすび

老夫婦が息子の帰りを待つ様を歌った歌詞を

思い出す。

夕方から朝のラッシュまで

無人駅になるそのホームでも、

人々の表情は豊かな毎日。

大切に過ごしても

出鱈目でも

日は登り日は沈み過ぎて行く。

どうって事のない風景に隠れた刹那へ目を向けると、

自分の都合などちっぽけなものだなと

実感する。

もう汽車はきません

とりあえず今日は来ません

今日の予定は終りました…

この世の人々が織り成す様。

空蝉

私の轍

この店を通りかかった時

私はつい足を止めてしまった。

見慣れたものからそうでないものまで

全てのありとあらゆるモノが一見無秩序に、

美しく絡み合っていた。

遥か昔も現在も混在する

私の頭の中を、

風のように通り過ぎた風景は

眠っていた記憶を持ってきた。

風呂で遊んだぐるぐる回る玩具

スナック菓子に似ている絨毯の布地

蚊取り線香のにおい

ナイター中継…

何を見ても満ち足りていたのは、

過去が絡まって

良く見えなくなっていたからか。

解いて

美しく絡み直す。

人通りのない

眺めの良いこの場所で、

見えない片目をしっかりと開き、

不自由な片足をソファーに埋め、

今日も店主は

ハイライトを吸っている。

警笛

満月の日は新しい命が

たくさん生まれるそうだ。

しかしまた消えていく命も

多いらしい。

まんまるの二つのライトが

交互に点滅しながら、

灰色の金属音を轟かせた

開かずの踏切。

車も人も、

いらいらせぬよう、

おかしくならぬよう、

じっと耐えて待っている。

押し付けがましい警笛は

人々の安全を願う。

夜空の星も月も意識からは

かき消されていく。

夜空の満月に気付かない。

消えないかわりに

生まれない。

外待雨 ーホマチアメー

特定の人に降る雨

局地的な雨のことを

そう呼ぶ。

雨男が本当にいるならば

それは僕だった。

全ての行事という行事を

暗く分厚い雲の下で繰り広げ、

なにもかもを湿らせてきた。

仲間も家族も

僕を雨男と呼んでいた。

人が何かを待つ時

祈ることがあるだろう。

待たれる側も

待っていてくれと

願うことがあるだろう。

来ないでと祈り

降らないでと

願うこともある。

裏切られた時

期待外れな場合

祈りと願いをまぜこぜにして、

怒りや諦めに換える。

そうして出来上がった

雨男。

僕に降る雨は

外待雨。

雨を

待っている。

回想ライン

帰る

来る

行く

去る

つまりは

死ぬ

生きる

全ては

めぐり

回る

Water Express

空港からは今日も

今も

季節を飛び越え飛行機が飛んでいく。

アタッシュケースに

トランクに

沢山の想いを詰め込んで

空港へ向かう人々が見えた。

座席に座る疲れたサラリーマンは

羨ましそうに

恨めしそうに

紅いスカーフを睨み、

車内を行ったり来たりするビールの缶には

関心がない。

何百もの

人々は家路に着き、

飛行機は飛び立ち

缶は捨てられ続けている。

人々を乗せたline

黒い水面を飛ぶ。

ためいき

毎日まいにち

家と職場を行き来する人々。

次々と扉の中へ足を踏み入れてゆく。

そこかしこで吐き出されるためいき。

吐き出してまた

次へ進む。

毎日まいにち

水がゆらいでいる。

夕凪

風が止まった

海と陸の呼吸が揃った

朝と夕に一度づつ

凪が来る

すっかり落ち着いた漁船も

遠くに見える細い運河も

ゆっくりと碧の中へ浸ってゆく

まばたきをした後にだけ

暮れている事に気がつくような

ゆったりとした時間

やがて碧は漆黒へと変わり

陸からの風が海へと向かうころ

すべてが眠りにつく

夕凪のあとの風は

全てのイキモノの寝息から

生まれる

あまガエリ

後ろ足たくましく

鼓膜丸出しで

指の間に水掻き

平泳ぎ

下瞼を閉じ

指先に吸盤

オスは鳴く

食べ物はイキモノ

カエルが

帰りの電車を見送り

飛び込んだ

最終電車

花見川と名前が付いてはいるが、

正直花のイメージからは掛け離れた川が流れている。

サイクリングロードは延々と

50キロ上流まで続いていて、

少年の思い切った旅の

行き先だったその道の最後は、

ひょうたんのなる

鄙びた畑で終わっている。

列車から見ていた川が、

それだと気づくまで

すっかり忘れていたが、

旅の終りに出会った

あの切ない光景。

帰り道はなんと遠く感じた事か。

ただ帰りたい。

ペダルを漕いだ。

秋の夕暮れだった。

今

太平洋へ向かって流れる水の上を

直角に 終電が家へ向かう。

各駅の憂鬱

傘に付いた水滴と湿気で蒸した車内。

頼りないエアコンのドライ機能。

手摺りに掛けられたままの忘れられた傘。

憂鬱な風景

傘をさして水面を見つめ続ける。

疲れ

苛立ち

この労力は無意味だと自分にぶつけてはあきらめて、

また見つめては苛立って、

気持ちは萎んで。

それでも土手下にうずくまり続けた私は、

徐々に憂鬱の向こう側へ足を踏み入れてゆく。

濡れたシャツも

スケッチブックも

持ちづらい傘も

何も気にならない

どこまでも行ける

そんな気分になった。

何時間か経った頃

出会う一本の美しい線。

車窓から漏れた明かりが

雨粒で砕かれた一瞬に

ときめく。

どうやら

憂鬱の向こう側には

新しい景色が広がっているようだ。

どんこう

毎日色々な表情をみせてくれるものは

世の中にいろいろあるものなんだなと思う。

時間が変わり

天候が変わり

いつもの土手でまたうずくまる。

今日は良い天気だった。

風も穏やかで

ゆったりとした一日だった。

揺らぐ各駅停車には、

どんこう

という呼び名が

ふさわしい。

各駅停車

夕方

澱んでいた私は、

いつものようにフラフラと散歩へ出かけた。

ゆっくりと鉄橋を進む。

黄色い各駅停車が見えた。

乗客の表情がしっかりと見てとれるスピードで、

次の駅に止まる準備をしていた。

一駅づつ

丁寧に停車を繰り返しながら、

様々な人々を運んでいる。

その一人ひとりの頭の中を覗いたような残像が、

形を変え、

色を変え、

水面に浮かんだのを見たとき、

スッキリとした意欲が湧き出した。

手にとれない人の気配。

何を描くかで悩んでいた私が

何を表現したいのか真剣に見つめたこの頃。

今思い返せば、

長い制作人生の1テーマをここで手に入れたような気がする。

空の涙

ポツ

ポツ

ぽつ

蝉時雨

カナカナカナ

蜩(ひぐらし)が夜を呼ぶ

声は重なり

混ざり

また沈黙する

左から

右から

カナカナカナ

ダンス

さっきまでたくさんの傘が咲いていた夜の繁華街は、

水溜まりと人々で賑やかだった。

ネオンが埋めつくす建物の中は、

きっと愉しみであふれているだろう。

私は水溜まりを飛び越えているところ。

次は左足で踏み切ろう。

今度は両足て着地してみよう。

また雨粒が堕ちて来た。

ネオンがゆがむ。

傘が咲きだす。

私は一人。

右

左

右

すすき(上)

そよぐ

すすき(下)

ゆがむ

澱み

大学を出てから何を描こうか考えていた。

ふらふらと散歩を繰り返す毎日。

慣れは真新しさを食べてしまうようで、

何を見ても心が反応しない。

どうやって抜け出せばよいのか…

とりあえず手を動かす。

今こうして久しぶりに対面すると、

澱んでいたのは水面ではなく、

私だったのかと思わずにはいられない。

よどみ

よどんだ自分がもう一枚

懐かしい